সিনেমা কেবলই কি দেখার বিষয়? মানে টিভি চালু করলাম, বর্তমানে অবশ্য টিভির দিন ফুরিয়ে তার জায়গা দখল করেছে আরো নানান বিষয়, আর ‘দ্যাখা-ট্যাখা’ হলে আনন্দ-আবেগ হয়ে নিদ্রায় ফিরে গেলাম — ব্যাপারটা কি ঠিক এমন? হয়তো বড়ো একটা শ্রেণি সিনেমাকে এভাবেই দেখে; এ ভিন্ন তাদের আর কোনো গতি দেখি না। আর এই সমান পথেই সিনেমাকে কেবলই নিছক বিনোদনের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সিনেমা তা নয়। সিনেমার উপরি-কাঠামোয় ‘নিছক আনন্দের’ বিষয়টা সম্পৃক্ত থাকলেও, একটু ‘গভীরে’ ডুব দিলেই এই বিষয়টা ভিন্নভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সিনেমার সাথে রাজনীতির এক বিরাট সম্পর্ক চোরাবালির মতো আটকে আছে।

নয়া ঔপনিবেশিকতার এই জমানায় ভূমি দখল যখন অদরকারি বিষয়, তখন নানান বৈশ্য-কারবারের সাথে সাথে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপনিবেশায়নটাও জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সিনেমা এর বাইরের নয়। ‘ক্লাইভদের’ আর এখন জাহাজে চেপে বমন করতে করতে নানান অঞ্চল দখল করতে হয় না। কারণ সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ভিতর দিয়ে মানসিক অবস্থা দখলে নিয়েই এই কাজটা শেষ করে ফেলে নয়া ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক প্রকল্প। আর এই একই প্রকল্পে সাংস্কৃতিক বিষয়সহ আরো অন্যান্য দরকারি বিষয়-আশয়সমূহ হাতিয়ে নেয় আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহ।

কেন্দ্র ও প্রান্তের সেই পুরোনো হিসেবের মধ্যে থেকেও, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে এসে নয়া ঔপনিবেশিক কর্মকাণ্ড যে সম্পন্ন করতে পারে নয়া-উপনিবেশের চাবুক চালানো রাষ্ট্র — এর অন্যতম কারণ সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিষয়টার ঠিকঠাক নির্মাণ করতে পারা। আর এই বিষয়েও বিশেষ সাহায্য এরা পায় সিনেমার মাধ্যমে। উপরি দৃষ্টিতে সিনেমা বলতে কেবল হলিউড-বলিউডকেই বুঝলে হবে না; এর সাথে মানসিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য নির্মাণের একটা বড়ো সম্পর্ক লুকিয়ে থাকে — সে বিষয়ে নজর রাখা জরুরি বিষয়। এই বিষয়েরও হদিশ বের করতে হবে। এই হদিশ না বের করতে পারলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে না। এই হদিশ-সূত্র তো সিনেমার ভিতরেই লুকিয়ে থাকে। দরকার কেবল তা খুঁজে বের করা।

সিনেমার নানান জনরা (genre) রয়েছে। এই সমস্ত জনরার মধ্যে গোয়েন্দা সিনেমা একটি। এর রয়েছে এক বিস্তৃত বাজার; আর সীমানাও বেশ বড়ো। অহরহ পাশ্চাত্য জগৎ নানান ধরনের গোয়েন্দা সিনেমা নির্মাণ করছে। এবং তার কাটতিও বেশ। এরও রয়েছে এক মানসিক কারণ। একজন সিনেমা ভোক্তা সিনেমায় গড়পড়তা যে বিষয় দেখতে চায়, তার অধিকাংশই পুরা করে গোয়েন্দা সিনেমা। মানে থ্রিল, অ্যাকশন আর হালকা-পাতলা রোম্যান্স — সবই মিলে যায় গোয়েন্দা সিনেমায়। যা, সাধারণত, অন্য জনরার সিনেমায় একযোগে সব নাও মিলতে পারে। কিন্তু হিসেবটা একটু অন্য জায়গায়, এই জনরার সিনেমার মূল বাজার কারা নিয়ন্ত্রণ করে? কেনই-বা করে?

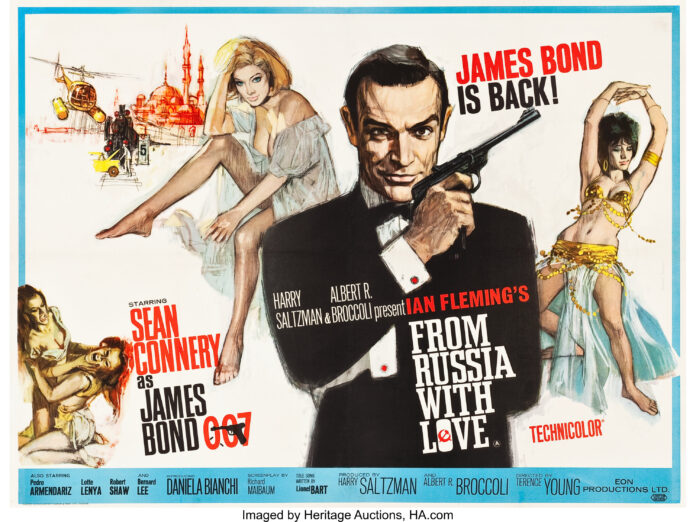

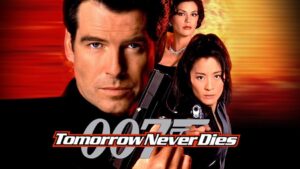

জেমস বন্ড সিরিজের অধিকাংশ সিনেমার প্লট তৃতীয় বিশ্ব, এবং পশ্চিমা স্বার্থের বিরোধী বিষয়-আশয় নিয়েই নির্মিত হয়। এবং জেমস বন্ডের সমগ্র কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় এই পশ্চিমা শক্তিসমূহের বিরোধিতাকে নিশ্চিহ্ন করে ‘পশ্চিমা দোষকে’ বৈধতা দান করা।

সমগ্র বিশ্বে গোয়েন্দা সিনেমার যে বাজার, তার প্রায় পুরোটাই দখলে নিয়েছে পশ্চিম। যাও আছে সামান্য — তাও বেঁচে-বর্তে আছে কোনোরকমে। ‘হাতির সামনে দাঁড়াইয়া আছে সামান্য এক কলাগাছ!’ এবং এর বাইরে যে গোয়েন্দা সিনেমা তৈয়ার হয়, সারা দুনিয়ায়, তার পিছনেও আবার বড়ো ধরনের ভূমিকা পালন করে পশ্চিমের সিনেমা-ছাঁচ। কিন্তু এর বিপরীতে যে ‘সামান্য এক কলাগাছ’ দাঁড়িয়ে থাকে তারও হিসেব একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। একে হিসেবের মধ্যে এনে হাতিকে হটিয়ে দেওয়া জরুরি; ঘন না হোক হালকা করে পিটিয়ে দিলেও হবে। এই যে কথা-বার্তা বলা হলো, এর পিছনে পাশ্চাত্যের সিনেমার নানান গড়ন-ধরন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু হাতিকে হটাতে হলে বন্দুক দরকার। কিন্তু বন্দুক ধরার আগে বন্দুক ধরার কারণ জানা দরকার। না হলে ‘আইনত দণ্ডনীয়’ ব্যানারে হেরে যাবেন। আর, গোয়েন্দা সিনেমায়, এই বিষয়টা সবচেয়ে বেশি ঘুরপাক খায় রাজনৈতিক বিষয়-আশয়ের সাথে। এই আলাপে গোয়েন্দা সিনেমার রাজনৈতিক বিষয়ই বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার বিষয়টা গোয়েন্দা সিনেমার সাথে বেশ দারুণভাবে সম্পৃক্ত। একটা সুনির্দিষ্ট কারণ যে সিনেমার থাকতেই হবে, তা বলা ঠিক হবে না। কিন্তু অধিকাংশ গোয়েন্দা সিনেমায় এই বিষয়টা হয়, থাকে। জেমস বন্ড এই সিনেমা-রাজনীতি-প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম। নানান সিনেমার আলাপে এই বিষয়ে করা যাবে। কিন্তু কম কথায় একটা ‘বিরুদ্ধ ফোঁড়ের’ প্যারাডাইম তৈরি করার জন্যই জেমস বন্ডকে বেছে নেওয়া হলো। আর এই ‘বিরুদ্ধ ফোঁড়ে’ জেমস বন্ডের বিপরীতে নেওয়া হলো এই অঞ্চলের ফেলুদাকে। এই দুটো সিনেমা এবং সিনেমার গোয়েন্দা-চরিত্রের মাধ্যমেই পশ্চিমের গোয়েন্দা সিনেমার রাজনৈতিক প্রবণতা ও প্রকল্পের হদিস খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

সিনেমার প্লট যে কোনো কারণে গুরুত্বপূর্ণ। গোয়েন্দা সিনেমায়ও এর ব্যতিক্রম হবে না। তাহলে জেমস বন্ড সিরিজের সিনেমায় সিনেমার প্লট কী নিয়ে সামনের পথ মাপে? যদি একটু দৃকপাত করা যায়, তো দেখা যাবে যে, জেমস বন্ড সিরিজের অধিকাংশ সিনেমার প্লট তৃতীয় বিশ্ব, এবং পশ্চিমা স্বার্থের বিরোধী বিষয়-আশয় নিয়েই নির্মিত হয়। এবং জেমস বন্ডের সমগ্র কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় এই পশ্চিমা শক্তিসমূহের বিরোধিতাকে নিশ্চিহ্ন করে ‘পশ্চিমা দোষকে’ বৈধতা দান করা। আর এমনভাবে এই গোয়েন্দা সিরিজের প্লটের কার্য-কারণ সূত্রকে রূপদান করা হয়, যাতে করে এই ব্যাপারটা বেশ দারুণভাবেই তার কার্যকারিতা খুঁজে পেতে পারে। আর এই বিষয়টা এই গোয়েন্দা কাহিনিতে মানসিক অবস্থা বিবেচনায় নির্মিত হয়ে ওঠে।

সব সিনেমার প্লটেই একটা ক্রনোলজি থাকে। তা ফ্ল্যাশ-ব্যাক কিংবা ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড — যে টেকনিকেই সিনেমার প্লট নির্মিত হোক না কেন। এই ক্রনোলজিই ধীরে ধীরে সিনেমা ভোক্তার মানসিক অবস্থা বদলে দিতে পারে। এই বিষয়টা জেমস বন্ড গোয়েন্দা সিনেমায়ও স্পষ্ট হয়। একটা ক্রনোলজি তৈরির মাধ্যমে ক্রমশই সিনেমার জেমস বন্ডের সাথে সিনেমা-ভোক্তার সম্পর্ক তৈরি করা এবং বন্ডের বিপরীতের দেশসমূূহ, এবং ঐ সমস্ত দেশের কার্যক্রমকে যে ভিলেন পরিচালনা করছে, এবং সিনেমার প্লটকে সামনে টেনে আগাচ্ছে — তার বিরুদ্ধে মানসিক অবস্থা খাড়া করার ব্যাপারটা এই ক্রনোলজির মাধ্যমেই হয়ে ওঠে।

এই বিষয়টা সিনেমা-নির্মাতা ঠিকঠাক করে ওঠেন বলেই এই বিষয়টা সিনেমা-ভোক্তার দ্বারা করে ওঠা সম্ভব হয়। এই যে জেমস বন্ড, যে কিনা আমেরিকা-ইংল্যান্ড এবং তাদের সহযোগী বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে কোনো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধতা করেÑতার সাথেও কিন্তু একটা সময় ‘তৃতীয় বিশ্বের’ সিনেমা-ভোক্তা মানসিকভাবে একত্রিত হয়ে পড়ে। সে যদি কট্টর পশ্চিমা বিদ্বেষী হয়, তবুও তার এই মানসিক পরিবর্তন ঘটানোর সক্ষমতা এই সিনেমার আছে।

এরই ফলে সিনেমা-ভোক্তা চাই জেমস বন্ড জিতে যাক; জেমস বন্ডের মিশন সফল হোক। কিন্তু ‘তৃতীয় বিশ্বের’ এই সিনেমা-ভোক্তা একবারও খেয়াল করে না যে, জেমস বন্ডের কর্মকাণ্ড আদতে তার নিজের দেশের মতো দেশের বিরুদ্ধেই নির্মিত। এবং এই প্রোপাগান্ডা যে এভাবেই ক্রমাগত একটি নির্দিষ্ট জনসমাজে মানসিক আধিপত্য নির্মাণ করে, এবং সেই নির্মাণ-ফল বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে — এই সমস্ত বিষয় এই প্রোপাগান্ডাকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে। কিন্তু এই গুরুত্বের বিষয় অনুধাবনের দরকার আছে। ঠিকঠাক অনুধাবন না করলে এই বিষয়টাই এক সময় ‘স্বাভাবিক’ এবং ‘নিজেদের’ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। বিষয়টা যে একেবারেই হয়নি তা নয়, তবে যেটুকু বাকি আছে তা হয়তোবা রক্ষা করে ‘বিপরীত বয়ান’ নির্মাণ করা হয়তো-বা সহজ হবে।

এই মানসিক আধিপত্যের ক্রম-নির্মাণ কেবলই সিনেমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কারণ এরই ফলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়, তা তৃতীয় বিশ্বের মানুষের জীবনযাপনের সাথে সম্পৃক্ত সবই বদলে ফেলে। কেবলি আর্থ-উৎপাদনের সাংস্কৃতিক পথ হিসেবে গোয়েন্দা সিনেমাকে বিবেচনা করলেও এর অন্যান্য গোপন ধান্দাও কিন্তু এর ভিতরে ভিতরে প্রোথিত থাকে, সিনেমাওয়ালাদের। বিষয়টা যে কেবলই সিনেমাওয়ালা বলে দেবেন, সবসময় ব্যাপারটা এমন নয়। একইসাথে আরো নানান বিষয় একত্রিত থাকে এই প্রক্রিয়ায়। যে বিষয়টা ভূমি বাদে নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিষয়টা একটু আমলে নিতে হবে।

সত্যজিৎ রায় তাঁর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে গোয়েন্দা ফেলুদা নির্মাণের বেলায় দেশীয় হতে বাধ্য হয়েছেন।

এ তো গেল পাশ্চাত্য জগতের গোয়েন্দা সিনেমার বাজার : উদাহরণ হিসেবে জেমস বন্ডের হিসেবটা আনা হলো। কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে গোয়েন্দা সিনেমার প্রোপাগান্ডা কী? আদতে কি এই অঞ্চলের গোয়েন্দা সিনেমায় নেতিবাচক প্রোপাগান্ডার সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব? মানে জেমস বন্ড কিংবা অন্যান্য সিনেমায় যে ধরনের প্রোপাগন্ডা থাকে। কারণ প্রোপাগান্ডা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ঐ সমস্ত গোয়েন্দা সিনেমা। কিন্তু এই অঞ্চলের গোয়েন্দা সিনেমায় এই প্রোপাগান্ডা চোখে পড়ে না। এক ধরনের কিশোর থ্রিলার আর দেশীয় বিষয়-আশয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এই গোয়েন্দা সিনেমাসমূহ। এবং গোয়েন্দা কার্যকলাপ সংগঠিত ও সংঘটিত হয়ও এই অঞ্চলের দৈশিক বিষয় নিয়ে।

সেই বিষয়ের মধ্যে কোনো সাম্রাজ্যবাদী কিংবা উপনিবেশবাদী কার্যকলাপ কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির খোঁজ পাওয়া যায় না। কোনো ধরনের ন্যাক্রোপলিটিক্স এর সহায়ক আর প্রচারণামূলক বিষয়-মাধ্যম হিসেবে এই অঞ্চলের গোয়েন্দা সিনেমা কাজ-কারবার চালায়নি। কেবলি নির্দিষ্ট ভূগোলের মধ্যে সৃষ্ট নানান অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেই অভিযান চালায় এই অঞ্চলের সিনেমার গোয়েন্দারা। ব্যোমকেশ যদিও ঔপনিবেশিক আমলের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে একটু-আধটু গলাবাজি করেছে বটে, কিন্তু তা দেশের বাইরে গিয়ে নয়, দেশের ভিতরেই তার ‘ছক্করবাজির খেল’ খতম হয়েছে।

ফেলুদারও এই একই ধারণার মধ্যে বসবাস। সত্যজিৎ রায় তাঁর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে গোয়েন্দা ফেলুদা নির্মাণের বেলায় দেশীয় হতে বাধ্য হয়েছেন। নিজস্বতার বিষয় কেবল গোয়েন্দাগিরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ফেলুদার ব্যবহৃত জিনিস-পত্তরের হিসেবের বিষয়টাও একটা দৈশিক আবহ এবং পরিমণ্ডলের মধ্যে আবর্তিত হয়। এক ধরনের জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা ফেলুদার মধ্যে সচেতনভাবেই প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন নির্মাতা। ফেলুদার কার্যক্রম তাই কোনোভাবেই সাম্রাজ্যবাদী কিংবা উপনিবেশবাদী চিন্তাকে সক্রিয় করতে ভূমিকা পালন করে না। ফেলুদার হিসেব-নিকেশ সম্পূর্ণই তার নিজের গণ্ডিকে সমর্থন করে সামনে আগায়।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ফেলুদায় কোনো ধরনের ভোগ-বিলাসিতার ছড়াছড়ি চোখে পড়বে না। মানে বন্ডের ক্রিয়াকলাপে যে ধরনের বিষয়-আশয় স্বাভাবিক হিসেবে ধরা হয়। একটা সহজিয়া জীবন-দর্শন এই সিনেমায় বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটা নির্দিষ্ট ভূগোলের হিসেবও তার ন্যায্যতা ও বৈধতা রয়েছে। কারণ ভারতীয় ভূগোল যে পারিপার্শ্বিক বিষয়-আশয়কে সমর্থন করে, ফেলুদার চলাচলও ঐ নির্দিষ্ট ভূগোলকে ঘিরে। তবে এই অঞ্চলের গোয়েন্দা কাহিনি, সিনেমা, সিনেমার নায়ক, তাদের ব্যবহৃত জিনিস-পত্তর, তাদের অ্যাকশন বা গোয়েন্দা ক্রিয়াকলাপ যে কোনো পাশ্চাত্য সিনেমা দেখা লোকজনের পক্ষে বেশ হাস্যকর হয়ে উঠবে।

পাশ্চাত্যের গোয়েন্দা সিনেমার নায়কদের লাইফস্টাইল, তাদের খাদ্যদ্রব্য, নারীসঙ্গের বিষয়, অস্ত্রপাতি ব্যবহারের ঝাঁ চকচকে ব্যাপার, যানবাহনের তেলেসমাতি — সর্বোপরি একটা বনেদি বিষয় সবারই নজর কাড়ে। এর বিপরীতে সিঙাড়া খাওয়া আর ধুতি পরা ফেলুদা, এক ঠ্যাং খোঁড়া কাকাবাবু, কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়া ব্যোমকেশ, কিংবা নাক থ্যাবড়ানো টেনিদা-ঘনাদার সাথে তুলনার যোগ্য নয়। ফলে ‘রানি মাতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত’ এবং তার নির্দেশে চলা ‘লাইসেন্স টু কিল’ সার্টিফাইড বন্ড-এর ভক্তরা, সহজেই, কখনই এই অঞ্চলের গোয়েন্দাদের মেনে নিতে পারবে না। পারলেও একটা মানসিক দ্বন্দ্বের বিষয় সবসময়ই রয়ে যাবে। মানে তুলনা করবে। একটা বাইনারি চিন্তা না করে সিনেমা দেখার বিষয়টাও ঠিকঠাক করে উঠতে পারবে না। ফলে এর একটা প্রভাব তো আছেই।

ধরুন, সালাম আমরা তাকেই দিই, যার লাঠির জোর বেশি। আর এমনি এমনি দু’চারজন যে সালাম পান না, একেবারেই, ব্যাপারটা তেমনও না। সেই সালামের জন্য যে ‘ক্ষমতার’ দরকার সেই ক্ষমতা যার আছে সেই সালাম পায়। তেমনি করে জেমস বন্ডও যে ক্ষমতার মধ্যে তার গোয়েন্দা ক্রিয়াকলাপ চালায়, সে ক্ষমতা সবসময়ই ‘সালাম’ পাওয়ার যোগ্য। স্বাভাবিকভাবে সে পায়ও তা। কিন্তু বন্ডের বিপরীতে ফেলুদা কোনো অংশেই খারাপ নয়। কিন্তু বৃহৎ অংশই ফেলুদাকে ‘সেকেলে জিনিস’ হিসেবে ফেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। এর কারণ এক ধরনের আধিপত্য, বিশেষ করে মানসিক আধিপত্য। যে আধিপত্য দীর্ঘদিনের হিসেব-নিকেশ আর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নির্মিত হয়। এবং সেই প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ সময়ের একটা হিসেবের মধ্যে সম্পাদিত হয়। আর সেই পটভূমি আর প্রক্রিয়া সম্পাদন হওয়ার বিষয়-আশয় এ অঞ্চলে আগ থেকেই স্থির হয়েছে। কিন্তু ফারাকটা ভিন্ন জায়গায়।

কিন্তু একটা বাস্তবতা না মেনে ইউটোপিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে বলেই এমনটা হয়। আর সাথে রয়েছে দীর্ঘদিনের অসুখ — ঔপনিবেশিক অসুখ। ‘আধুনিকতাসহ’ এই ধারার নানান বিষয়ে প্রলুব্ধ হয়ে থাকা। ‘ন্যাটিভ ল্যান্ডের’ সবই দুষ্কৃত ম্যালেরিয়া কিংবা কলেরার মতো। সাদাই ভালো। আর কালো খারাপ। সবদিক থেকে। ফলে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির বিজ্ঞাপনের মতো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলিও গুরুত্বপূর্ণ যেমন, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমের সব। পুবের মাটিতে বাস করে পুবের প্রতি এই যে অনীহা, এই যে অবজ্ঞা, এই যে অস্বীকারের প্রবণতা — এর ভিত্তিটা কোথায়? কীভাবে এই বিষয় খুঁজে পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন-প্রক্রিয়া যেমন পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তেমনি করে, বর্তমানে শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিষয়টা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কিন্তু এই ইউটোপিয়ার বিষয়টা আমাদের বুঝতে হবে যে, যে ভূমিতে বসে আমরা এই কল্পনায় মশগুল হচ্ছি, সেই ভূমির পরিস্থিতিটা কী। এই কল্পানায় মশগুল হওয়ার মতো সামর্থ্য কি এই ভূমি বজায় রাখে? বাস্তবে সত্য হওয়ার বিষয়ে কিছু নাই বললাম। ফলে এই বিষয় আমাদের হিসেবের মধ্যে নিতে হবে। কেবলই জেমস বন্ড এবং তার সবই ভালো বলে ফেললে হবে না। হিসেবটা ঠিক করে উঠতে হবে। হিসেব ঠিক না করতে পারলে কিছুই ঠিক করা যাবে না। এর ফলে লাভ হবে না, ক্ষতি ছাড়া। ফেলুদাকে ‘বাতিল মাল’ বললে নিজেকেও ‘বাতিল মালের’ হিসেবের মধ্যে ফেলে দিতে হয়। কারণ পূর্বের ইতিহাস বাতিল করে ফেলা মানে নিজের ইতিহাসকেও ধুয়েমুছে ফেলা বৈ আর কিছুই না।

যে ‘বিরুদ্ধ ফোঁড়ের’ হিসেবটা ফেলুদা এবং জেমস বন্ড — এই দুই সিনেমা-চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো, খুবই কম কথায়, এই প্যারাডাইমটার ভিতরেই কিন্তু এই অঞ্চলের গোয়েন্দা সিনেমার টোন আর পশ্চিমের গোয়েন্দা সিনোমার টোন বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা যায়। ‘টোন’ বললে বোধহয় কম বলা হয়, এক্ষেত্রে ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্য’ কথাটাই ব্যবহার করা ঠিক। কারণ ফেলুদা যে হিসেবের মধ্যে গোয়েন্দা সিনেমা হয়ে ওঠে, জেমস বন্ড সেই একই হিসেবের মধ্যে গোয়েন্দা সিনেমা হয়ে ওঠে না। হয়তোবা কেবলই সিনেমার হিসেবে যে কেউ এর ভিতর কোনো উদ্দেশ্য না পেলেও বেশ কৌশলেই এই কাজটা করে সিনেমাওয়ালারা।

মনে রাখা জরুরি যে, কেউ কেউ বলতে পারেন যে, সিনেমাওয়ালার কী লাভ এই কাজ করে? তার জন্য উত্তর : পুঁজি কাউকে ছাড় দেয় না। এর সম্পর্ক ‘একটা সিস্টেমের’ পরতে পরতে। আর সিনেমাও এর বাইরে চলতে অক্ষম। আর ভাবাদর্শগত মিল-অমিলের বিষয়টা তো রয়েছেই। ফলে পুব-পশ্চিমের হিসেব-নিকেশ মিলিয়ে পুব ও পশ্চিমের গোয়েন্দা সিনেমার রাজনৈতিক তফাতটা কিন্তু সিনেমার অন্তর্বর্তী কাঠামোর মধ্যেই বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই বিষয়টা, আবারও বলছি, কেবল ফেলুদা কিংবা জেমস বন্ডের মধ্যকার উদ্দেশ্যের পার্থক্য-নির্মাণের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না। এমন ‘বিরুদ্ধ ফোঁড়ের’ হিসেব শ’য়ে শ’য়ে সিনেমার মধ্যে বিরাজমান। তবে শেষ করবো একটা প্রসঙ্গ শেষ করে। কেউ কেউ বলতে পারেন এই অঞ্চলের অনেক গোয়েন্দা সিনেমা তো জেমস বন্ডের মতো কাজকারবার চালায়, তার উদাহরণও রয়েছে। এক কথায় উত্তর : ‘ইউটোপিয়া’য় সবই হয়। কিন্তু হিসেবটা বোঝা উচিত। এই বিষয়ে খলনায়ক ডিপজলের একটা ডায়ালগ মনে পড়ছে। থাক। আর বলছি না। ডায়ালগটা সবাই তা জানে।